【1/2から開館】今年もよろしくお願いいたします!

金曜日, 1月 2nd, 2026あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

キョロロは本日1月2日(金)から開館しております。キョロロ周辺では積雪123cmとなりました。

<企画展>

企画展「美人林ものがたり-里山の美しきブナの森の秘密-」

<スノーシューレンタル>

冬の美人林散策や雪上散策を楽しんでいただけるようスノーシューのレンタルを実施しています。ご希望の方はキョロロ受付にてお申し込みください。

レンタル料金は400円(レンタルはご入館者が対象)です。

※本日1月2日~5日限定で、レンタル料金無料キャンペーン実施中です(SNSフォローいただいた方)。

▲1月2日(金)~5日(月)限定です!この機会にぜひご体験ください。

本日はイベント「新春里山スノーシューハイク」を実施しました。

新雪がたっぷりつもったブナの森(美人林)を雪まみれになりながら散策し楽しみました!

明日1/3(土)も開催します。ぜひご参加ください!

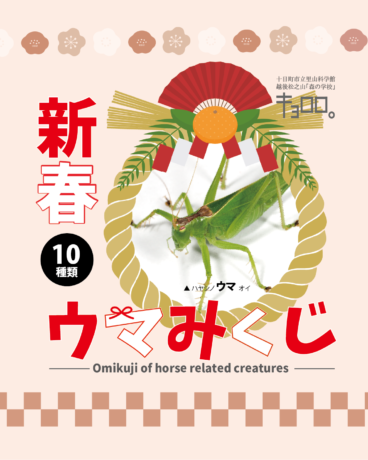

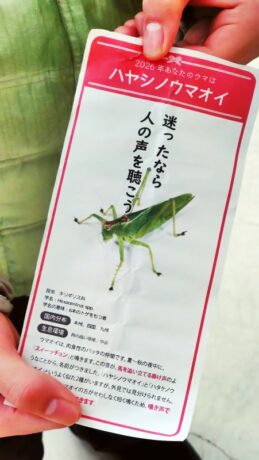

<お正月特別企画>新春!ウマみくじ

松之山の里山で見られる「ウマ」にまつわる生き物たち(10種類)が新年の運勢を占います。

それぞれの生き物ちなんだユニークなメッセージ付きで新年のヒントをお届けします!

▲「新春ウマみくじ」計10種類あります!